數位行銷

作者 藍 弋丰 | 發布日期 2016 年 04 月 11 日 13:40 |

Flash 曾經是網路世界不可或缺的當紅炸子雞,如今卻因為效能與安全問題淪為過街老鼠,

數位行銷

作者 藍 弋丰 | 發布日期 2016 年 04 月 11 日 13:40 |

Flash 曾經是網路世界不可或缺的當紅炸子雞,如今卻因為效能與安全問題淪為過街老鼠,

撰文者:吳姓網友

「想法錯了,資源就放錯了,連帶著整個產業都錯了」是我這段時間以來的體會,尤其是網路事業。 我發現很多企業主對於網站設計的方法與流程,與專業者的認知落差非常巨大。若是小型公司網站也就算了,但這個社會連創造新平台、大型商業網站也都如此想像時,這差距就會懸殊到徹底阻礙整個產業的進步。想一想,勢必要把它寫清楚。

一般公司,甚至包含現在的網路新創公司,對於網站設計的想像,就是請「網頁設計師」從平面設計開始,畫出這個網站的 look & feel(看起來、感覺起來如何),甚至要你多設計幾個樣貌、比稿之後,挑選中意的設計,再送給前端工程師切版、後端工程師套版,網站就上線了。我們暫時把這種流程稱為「傳統設計流程」好了。

其實問題就在於前面提到這種製作方法與流程,已經不符合時代了。一般大家認知的「傳統設計流程」也就是大概距離 15 年前、網路泡沫時代的「我的第一個 Homepage」的作法。當時的企業非常勇敢,我也參與其中,無論任何公司都要搭上 .COM 的潮流。作法確實是直接跳過 HTML 到 Adobe 軟體去製作所有的網頁。而其中 Adobe 軟體就包了好幾個項目:Photoshop、Dreamweaver、Fireworks、Flash 等等,主宰了大概快十年的網頁設計市場。

不過也因為這種「傳統設計流程」模式固定下來很久⋯⋯往往網頁設計公司經營到最後,變成專門供應廣告設計事務所製作「活動網站」,這種案例並不少見。也常常有人去應徵「網頁設計師」,搞到最後都在做線上 EDM 或活動網站,更慘一點還有幫忙做廣告 banner⋯⋯設計師自己感覺到連尊嚴都沒了。

更慘的是⋯⋯常看 104 徵才的內容就能知道,連現在 2016 當紅網路新創事業的公司還是一樣的狀況。如果這個市場環境裡的「網頁設計師」職位內容一直是混亂的,代表企業看待網站的層級就有根本上的問題:網站普遍在企業內既然被視為是次要的、替補的,企業對於網站設計的想法,就不會與時俱進。

這樣的流程早在 2010 之前就被淘汰了,而我們還在呼籲這件事。

首先,用「平面」來設計網站,就好像在一張紙上畫圖,既不能互動,又不能想像在各種不同寬度上的模樣。平面對我們的用途,僅能確認一個大概的方向。再來,如果一開始就在平面上模擬到最後的模樣,到最後切版、套版、上線之後,經營幾個月,風格一定會脫離一開始設計師模擬的畫面。然後過一季面臨各種文章更新、或新增功能、需求,整個風格就開始崩壞。

上面一段短敘,我們就能發現幾個現代要因應的問題:

要求更豐富的互動操作

面對多樣化上網裝置

工程品質:永續營運、品質的一致性

網站如果只是從平面設計搬到網路上,那就不叫網站,那只能稱做 EDM,就像是你在服飾網站訂閱的電子報一樣,那也是 HTML 寫成的,但完全不能操作。你頂多只能點選連到該去的地方而已。而台灣有許多網站就是這樣設計完成的,前端工程師必須讓互動成真,必須修改幾乎要砍掉重練的 HTML 原始碼。另外,我們現在的輸入裝置除了滑鼠以外,可能還有觸控版、滾輪、或是觸控螢幕等。這是平面設計階段完全體會不到的。

在 2000 年的網站設計觀念,從桌上型電腦開始到筆記型電腦,就有著各種不同的大小,但還好這些裝置螢幕都還算大,如果視窗放的太小,無法看到網站的全貌,就算他活該。我們現在上網的方法變多了,在 2016 年,有平版電腦、手機電腦(其實現代的手機應該叫做隨身手持電腦附屬手機功能)、甚至還有全螢幕分割模式、TV 或其他物聯網瀏覽器等,你不可預期的各種尺寸大小。這也是平面設計階段完全體會不到的。

從平面思考的網頁設計,其結果再怎麼讓人「眼睛一亮、哇、不得了」,都是一時的激情。等到交給前端工程師開始切版、套版之後,就不再是那麼熱血的事。因為純平面網頁設計師不知道程式的限制在哪,而純前端工程師也不知道設計的限制在哪裡。都不知道,自然也無法突破障礙,雙方都只能打出最安全的牌:盡量不要出錯。

歸結上面三點,你就會知道到底為什麼公司會為了因應各種活動、專案,就得勞師動眾,把整個開發團隊、設計師的產能都吃光、產能都調度去做臨時的專案。加上 RWD 觀念興盛,這些工作難度又再度雪上加霜。這完完全全就是因為決策層缺乏系統觀念。可怕的是經過惡性循環、缺乏人力的情況下,也會誤認為設計一套系統是浪費錢。

我們需要的是「設計系統」本身,而不是只有設計頁面長相。這就是目前台灣商業網站設計品質遇到困境的主因。事前做了妥善準備,在有設計系統的狀況下,完成一個新專案就不再是那麼艱辛的事,也許還可以把重複浪費使用的精力,拿去挑戰更困難或更高收益的內容。

做產品前,先做這個產品的系統。做一整套事業之前,先做這整套事業的系統。分子化元件之後,使用設計系統來完成你的前線產品,其中可能包含(不限於):

*跨媒體視覺識別系統(平面版、數位版)

*跨平台 UI 元件系統(HTML/CSS/JS/或其他平台相關格式之 Style Guide)

*商業邏輯分子化系統

當想法對了,就會產出額外要做的事,也會省下事後不必要的浪費。不過⋯⋯若要問企業有沒有認真?從計畫與預算就能夠看出。

如果只是交代設計師、工程師在原有專案的壓力之下,剩餘時間又多做一個系統設計,相信只會提高離職率而已。

這必須是一個「認真的專案」,而不是「Side Project」之類的勵志成功小品。

其實,只要先透過調查、診斷,先確認企業 1–2 年之內的野心、佈署、未來可能計畫,就能統整出適合自己事業的規模,需要做出的設計系統範圍。這步驟無論是內部主管自己多花來做、或請外部專業公司評估都可以。

不同規模的事業體、不同產業,製作設計系統的規模、範圍也就不同。我們不一定要花非常多的預算來做這件事,僅需求合理、合乎自己的需要即可。

有了大致的範圍後,根據製作量的多寡,少至一個禮拜只挪週五來做,多至成立三個人的小組來負責做這件事,也都是比完全不做來的更好。而你投入的資源,可以是現成的人月時間,或是你的預算:例如產品的規模龐大,委託專業的設計公司來做,可能會比花現成的人力還要省時省錢。若資源暫時不足,也沒有關係。其重點就在於真正的面對這件事,是高於第一線業務的層級,非做不可。必須安排企業中菁英的決策者來下定決心、計畫、安排未來的時間與確切預算下去執行。等待在企業最有能力承擔的時候,把底打好。另外,設計系統也需要時俱進,當事業、產品線有擴展後,研發必須再回饋、增長自己的系統,長久以來就能夠發揮對產業的影響力。

唯有這麼做,網路事業才能呈現出品牌的樣貌,隨設計系統的累積不斷改進品質。面對設計人才的需求,也變為使用真正的高階人才。而前線業務的進行也變得更容易有規則,降低人事變動對企業的殺傷力。網路產業才會開始樂觀、令人嚮往了。 (5/10 2:35am 編修)

現在很流行的一頁式的網站,其實是利用滾軸滾動時的背景與文字的視差滾動的效果所做成的,一般建議用在資料量較少的活動網站,它的優點是在視覺上富有創意,缺點則是不利於SEO、日後內容維護修改新增不易~讓我們來看看以下幾個成功的範例~

Playground Inc.

Shadow

Artem & Julia are getting married

I Shot Him

ISL

Scroll for your Health

Hot Dot

5 Reasons to Celebrate SoLoMo

numero10

響應式網頁設計已經是如今當之無愧的標準配置了,我們需要響應式的技術來應對日漸碎片化的螢幕尺寸,網頁設計師也力圖做好這件事情。

撰文者:Readmoo

商業系列書籍中長壽又長銷、迄今已經出版到第九本的《自慢》系列作者何飛鵬,在以「Mr. Jamie」名號廣為人知的之初創投創辦人林之晨問起出版計劃時,說道,「這系列應該在今年底出到第十本就結束了。其實當初出第一本是臨時起意的啊。」

雖然自謙出書是臨時起意,但對出版的狀況,何飛鵬有深入及前瞻的觀察想法。

「從政府的發票統計,臺灣圖書市場規模大約300億新臺幣,到了去年2015,只剩下190億,等於少了40%,平均每年以5%到10%的速度萎縮。」

何飛鵬表示,「臺灣的圖書市場肯定會再萎縮,但出版同業仍用過去的邏輯方法做事、眼睜睜看市場萎縮,大部份出版社沒有比較有效的應對措施。」

「實體市場漸漸萎縮,城邦集團會不會有可能轉去數位為主的市場?」林之晨提問。

「城邦啟動數位發展已經十年了,做了很多東西,2015年總算看到比較明確的發展。」何飛鵬道,「前兩年我去一個非常大型的傳統企業講變革與創新經驗,只講了八個字:『獨持偏見、一意孤行』──在從傳統到數位的變革裡面,所有經營者一定要秉持一個觀念:傳統生意是一個comfort zone,做新東西是沒有底、沒有方向,不知道從哪裡開始的。」

過去十年間,每年有四億獲利的城邦,每年都撥了20%做各種數位嘗試。「每年我是淨燒掉八千萬啊,」何飛鵬說,「所有傳統產業要轉型,就是動手去做不是去想。未來的數位世界沒有人真正知道長什麼樣子,在轉型過程中你只能做一件事:把錢撥出來然後跳下去,和這世界一起演化、跟著測試它未來會長什麼樣子,就會在錯的過程裡找到對的。」

這麼做的不確定因素比其他創投更多,林之晨對何飛鵬挑選執行計劃的者的標準十分好奇。「前面三、五年我大概都把原本做print media的調去做數位,結果都不成功。這是個錯誤的方法。後來我們從市場上找網路原生工作者,把痞客邦併購進來,希望把那個團隊放大到三十人左右,再讓這三十人與print media互相交流學習,了解彼此的語言和習慣。」何飛鵬說明:「要做這件事一定要先輸血,引進不同的數位基因;第二階段是混血,讓傳統產業和數位產業相互了解;第三階段,真的要做new business,就得把沒有辦法轉過來的舊工作者換掉。」

這種改變企業體質的方式,正符合何飛鵬的「獨持偏見、一意孤行」。

「前英特爾總裁安迪‧葛洛夫的書名《Only the Paranoid Survive》,聽起來有點類似的意見,」林之晨道,「就是在執行新計劃時,其實是戰戰兢兢很怕被顛覆的。所以轉型過程當中,領導的勇氣很重要。」

「所有企業在創新變革當中,永遠需要這樣的見識,如果靠大家投票來解決,不可能會有答案;大家都看懂的生意,那不可能會是創新的生意。一定是99%的人看不到、但有人看到了機會並且實踐,那才是有可能的創新成果。」何飛鵬說,「我最害怕的是,如果我沒這麼做,十年之後世界被顛覆了,我們公司的地位不再,我反而會變成組織的罪人。」

「以傳統出版和digital來講,城邦digital property其實都是網路原生的,比如說痞客邦是部落格平台、T客邦是所謂的網路社群;」林之晨好奇地問,「但有個介於出版與數位之間的電子書,臺灣一直做不起來,不像美國亞馬遜做得很好,一直在講銷售超越實體書。」

「臺灣電子書市場至今佔了很小的比例,我認為有兩個關鍵的原因;」何飛鵬分析,「第一,目前所有出版產業的工作者,是抵制這件事情的來源。比如說,我一年出版100種書,我覺得其中大概70%不會同步有電子書,線上可販售的電子書品項基本上不夠多。第二,電子書定價採高價位,嚴格講我認為是給電子書市場穿小鞋,因為和紙書的價差無法對讀者產生incentive。所以一個品項不夠多、一個定價太高,這兩個讓電子書市場成熟非常非常緩慢。不過我也認為成熟的時間快到了,從去年到今年,出版社對轉製電子書的觀念已有明顯改變,而只要有人開第一槍,證實價格調整會明顯改編銷量,同業就會加入。」

「我一直覺得從數字面來看,出版社沒道理不做電子書啊。」林之晨不解,「現在既然出版社的狀況越來越不好,那為什麼感覺不到出版業進入電子書產業的動力?」

「紙書的邊際成本很高,電子書的邊際成本趨近於零,基本上結構是不一樣的,但做紙書的同業對電子書很陌生的。」何飛鵬解釋,「產業結構策略轉型很少是原來那個產業做出來的,都是外來的蠻族(barbarian)。舉例來說,國外電子書的成形,就是有亞馬遜這個蠻族;臺灣沒有有能力的人去做轉型、做創新,就停在原地。」

是故,城邦投資了Readmoo電子書,也將電子書的價格定在紙本的五到六折左右,看來雖是「獨持偏見、一意孤行」,但已然慢慢出現成功的曙光。

當然,這麼做在管理上是有難度的。

「第一,不能把傳統和創新擺在同一個legal entity,如果擺在一起,那甲部門賺錢,乙部門則依靠甲部門的盈利維生,甲部門就會瞧不起乙部門,因為乙賠的錢會吃掉甲的整體利益。」何飛鵬道,「但是如果變成兩個不同的legal entity,傳產這部分賺錢,再把它部分收益拿來做數位的投資測試,這錢就燒得還可以,互相比較、牽扯的問題也比較少。可是就算如此,還是會有人來抱怨啦,每次有人跟我講這個話時我就只好認了,告訴他們說:創新還需要時間,我們時間還沒到。」

會有這樣的決心和毅力,和何飛鵬的個性有關。「我覺得一旦下定決心去做,沒有看到成果我不會想那就算了、認輸,因為認輸是一輩子的挫折。」何飛鵬道,「我是個永遠活在戰場上的人。」

「但公司不是我的,是股東的,董事會裏也都是外部董事;」林之晨問,「我在公司裡就像個專業經理人,我還要為這個企業打拚嗎?我到底在為誰的企業打拚?」

「專業經理人與企業經營者最大的困難就是公司與我之間,你如果想了太多的自己,你就不是一個真正好的企業經理人。」何飛鵬回答,「公司一方面是技術團隊,另外一方面也是社會公信,你不是求它今天的好,而是求長遠持續地好。」

許多年前何飛鵬應邀在雜誌上寫專欄,本來寫的是國家大事,後來想要寫點比較有趣的主題,於是開始寫自家公司的事情及自我檢討。不料轉變之後,回響十分熱烈,於是何飛鵬繼續朝這方向寫了下去,寫經營管理,寫人生體會。「之前有位知名老闆打電話給我說要請我吃飯,但我們根本不熟;」何飛鵬笑道,「結果吃了飯才知道,他那天重點其實是要問:何先生,你是不是在我們公司有認識人?為什麼你每期寫的書裡案例都跟我們公司一模一樣?」

從這個例子,何飛鵬明白:我的公司犯的錯,全天下公司都可能會犯,我的公司發生這件事情,全天下公司也可能會發生這件事情。

「我把我公司犯的錯與發生的事情寫下來,然後經過我自己的思考後找到一個正確的解答方案,所以通常先有錯,才有對;」何飛鵬道,「很多老闆會引用我的雜誌專欄,我就不斷地寫到今天。」

「這是很棒的分享,」林之晨問,「但臺灣的企業領導者似乎較少做這樣的事?」

「西方世界談管理理論跟管理實務的書,真正來自於企業家的比例也不高。國外的先進管理大多由MBA殿堂的教授開發出知識原型,原型產出後,推動企業管理實務的專業人才會將它轉為實作、在企業裡面推廣,也就是現在的企管顧問,我稱為知識轉換者,這是臺灣比較缺乏的人。」何飛鵬表示,「臺灣的創業家大多知其然、不知其所以然,他會做出成績,但為什麼會做對?他們其實不太了解。所以他們如果寫了東西,大多是在彰顯公司的成功,但整理不出一些檢討和Know how。」

林之晨問,「那你最想在這世界上留下的是城邦?還是你的著作?」

「老實說我沒想過,」何飛鵬道,「我只在意我活得快不快樂,這一生是不是做了我想做的事。」

「《自慢》已經出到第九本,而你認為第十本會是最後一本;」林之晨追問,「但你顯然還是繼續帶領城邦戰鬥下去?」

「它有它自己的生命;」何飛鵬笑了笑,「我做到我該要停的時候,就會停了。」

原文:https://news.readmoo.com/2016/05/20/160520-talking-between-ho-jamie/2/

我們都想擁有很棒的網站,想讓其他人在看到我們的網站時眼前一亮。 如果他們喜歡的話,還會再次點擊流覽或者分享給他的朋友們。這就是好網站的魅力所在!

最近GOOGLE的研究發現,那些針對移動端優化過的網站更容易贏得回頭客。這意味著網站針對移動端優化之後有著現實可見的好處。

那麼我們常說的“對移動端友好”到底是怎麼樣的概念呢?實際上,這個概念包含了一系列關鍵的特性,當你在進行移動端網頁設計的時候應當將它們納入考慮的範疇:

如果你希望自己的網站能夠輕鬆的在移動端設備上訪問,那麼應當消除所有移動端上可能存在的可用性的問題,下面有12條提升移動端網頁設計的建議,確保你的頁面能夠通過可用性測試,並提供良好的用戶體驗。

PC端網頁在移動端設備上首要的障礙就是選單的使用。看看下面DOMINO'S批薩的案例,它的PC端和移動端網頁的對比就相當明顯,移動端頁面經過優化之後的體驗就完全不同。簡單說來,優化後的移動端頁面更加乾淨

下面是優化移動端頁面的幾個實用技巧:

·僅使用垂直捲動。不要使用水平滾動,讓用戶只需單方向滾動就能瀏覽主要的內容。儘量通過CSS來控制頁面寬度、位置和圖片的縮放。

·將你的內容置於首位,避免其他的元素讓使用者分心。

·控制分欄的數目,儘量使用一欄單列式的佈局。

使用者經常會忽略移動端頁面上的一些元素,所以儘量使用CTA按鈕,確保使用者不會錯過它們。和PC端的情況不同,你需要將互動按鈕置於主要、顯眼的位置,確保他們容易發現,容易點擊觸發。

CTA按鈕應該易於點擊,並且不會同頁面中其他的元素形成干擾或者干涉。

詳細而全面的功能表設計在PC端上能夠良好運行,但是當它出現在移動端上的時候,選單就顯得過長了,要在其中找到想要的內容就相當難了。所以,你需要考慮使用精簡的功能表,僅保留最重要的、必須的項目。根據以往的經驗,儘量不要讓選單超過7個項目。

同時你還要保持你的功能表目錄足夠的易好用:

·它應當基於根據重要性和價值來進行排序

·它不應當包含瀏覽者不理解的術語,功能表要使用通俗易懂的表述方式。

如果在你的網站中,搜尋是主要的功能,那麼你在做移動端頁面優化的時候應該突出這一功能,因為它是高轉化率的功能,確保它足夠顯眼是很有必要的。

當瀏覽者想要獲取特定功能的時候,傾向於使用搜尋功能來實現,所以,搜尋應當是使用者一打開頁面就能看到的項木。通常應當讓搜尋框置於頁面頂部,以文本輸入框的形式存在。

PC端網頁出現在移動端設備上,最令人沮喪的地方就是它需要縮放。不放大頁面,不僅難於閱讀,而且用戶容易錯過重要的細節,而放大瀏覽,需要來回拖放。

而針對移動端優化後的頁面則不存在這個問題。圖片、字體和頁面寬度都正好合適,使用者能夠完整地獲取資訊,確保了最基本的可用性和易用性。

你的網站中所有的圖片、影片UI元素都是你的產品的一部分,當你針對移動端優化頁面的時候,它們都是重要的組成部分,它們品質優劣直接影響到瀏覽者的觀感。

如果你的頁面是針對移動端設計的,那麼網頁中按鈕的尺寸應當和手指的大小相匹配。

MIT的Touch Lab 通過研究發現,指面的觸摸尺寸平均大小為 10-14mm,而指尖的平均尺寸是8-10mm,也就是說10mmx10mm的控制項尺寸設計是比較合理的大小。

另外一個需要考慮的是就是可觸摸控制項指尖的距離。如果兩個按鈕比較靠近,那麼使用者在移動端上就很容易出現誤觸的情況了。

如果想要解決這個問題,就需要根據實際情況重新調整尺寸和按鈕之間的距離,以適應瀏覽者手指交互的需求。下面是推薦的尺寸設定。

讓使用者在對你的網站毫無瞭解的情況下就要求他們去註冊,其實是違反互惠互利原則的。曾有資料表明,讓瀏覽者過早註冊導致超過85%的用戶選擇了放棄和離開。

NetFlix 曾經給予用戶一個月的免費試用,不過使用者需要註冊之後才能使用這一福利。

一般說來,使用者在提供個人資訊註冊之前,會瀏覽一下網站內容,瞭解這個網站是什麼樣的類型、提供什麼樣的服務,再做決策,對於從未聽過的品牌尤其是如此。

想要打破轉化率的壁壘,你在設計網站的時候應該做到下面幾點:

·提供無需登入就能完成的體驗流程

·讓瀏覽者可以作為訪客進行購買

·只有當需要使用者提供相關資訊的時候才要求註冊,並且盡可能少的讓使用者提供資料

不同的螢幕方向下,使用者的瀏覽體驗會完全不同的。使用者慣於在同一螢幕方向下完成全部的操作,所以提醒他們切換方向可以提升網站瀏覽的用戶體驗。

所以,當你的網站偏向展示性,並且使用橫屏時瀏覽體驗更佳的話,不妨使用互動設計來提示瀏覽者。

當瀏覽者在網上購物的時候,總希望能看到產品的高清無碼大圖(尤其是服裝),如果無法放大查看,瀏覽者的沮喪會直接影響產品銷量。所以,應當提供高品質的產品圖,並添加放大的功能,讓瀏覽者足以看清細節。

並非所有的瀏覽者都習慣於在移動端上瀏覽、購買,有些瀏覽者僅僅是習慣於在移動端上搜尋資訊。

所以,你應該提供一個簡單的方法來保存資訊,讓它們能夠跨設備使用,當使用者離開移動端設備的時候,同樣可以在PC端上瀏覽、查看、購買。

·確保使用者能夠通過分享或者發送電子郵件/社交媒體,來保存資訊。

·同步Wishlist,以收藏的形式保存項目。

智慧型手機的視窗間切換終歸比PC端麻煩,使用者找不到原來的頁面的風險是現實存在的。儘量讓使用者在一個視窗中完成全部的瀏覽和操作,簡化流程和複雜的互動,讓瀏覽者一直待在一個地方。

其實移動端的網頁設計並不只是這麼簡單,這十二個技巧也相當的基礎,但是它們提供了一個不錯的入門指引。每一個網站都有其獨特的地方。但是無論如何,要記住,你的受眾不是設計師,而是瀏覽者,你的設計應當承載用戶的期待,實現它們的目標,而非成為負擔。

原文:http://www.uisdc.com/principles-of-mobile-site-design

本文由優設網原創翻譯,請尊重版權和譯者成果,轉摘請附上優設連結,違者必究。謝謝各位編輯同仁配合。

如何選擇一張好圖?那些吸引人觀看和點擊的圖片都有什麼特點?

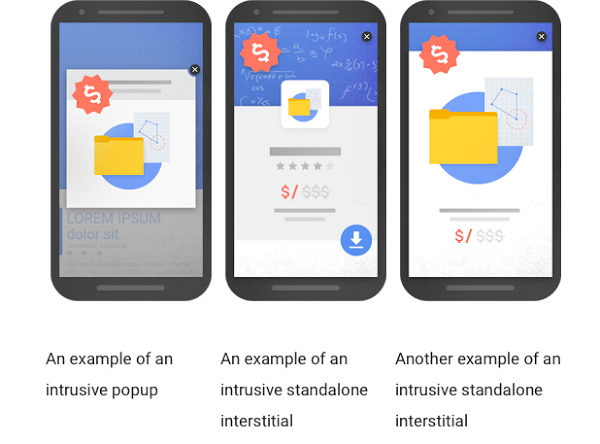

Google將在2017年1月10日之後,針對包含以下廣告的行動網頁祭出處罰,調降他們的搜尋排序。(圖/翻攝Google Blog)

為了提升行動平台網頁搜尋速度,搜尋引擎龍頭Google可謂是不遺餘力。根據Google在Webmaster Central Blog所公布的訊息,他們將針對內嵌侵入式廣告的行動網頁祭出處罰,以調降這些網頁的行動搜尋排名為方法,期待網頁內容能進行調整。這無疑對於內容提供商而言是項嚴厲的法則,但對於一般網友來說,將是樂見其成。

對於習慣使用手機、平板進行網頁搜尋的朋友,點入新網頁後跳出的廣告,肯定是扼殺網頁載入速度,以及你心情的因素之一。為了進一步提升行動網頁的載入速度,Google將針對在行動網頁中內嵌三種廣告的網頁進行調降搜尋排序的處罰,然而,如果在2017年1月10日之前先行修正,就可免罰。

Google針對行動網頁侵入式廣告也給出了定義,凡以「跳出式廣告」、「單獨佔領整頁的廣告」、「占據整頁的折疊式廣告」形式存在的網頁廣告,都必須要限期改善。然而,行動網頁若是以類似形式,在使用者瀏覽網頁時跳出「需使用cookie權限的提醒」、「年齡限制提醒(例如,未滿18歲不可進入)」,或是占據版面較小,不會影響整體網頁閱讀的廣告,都不在此限。

[image credit:Basecamp mobile]

Mashable的Brian Casel(@CasJam)是一個網頁設計師, 他觀察到網路行動化的趨勢越來越值得被重視,因為使用手機上網的人比以前多了很多,這對網頁設計者以及網頁擁有人來說意味著甚麼呢?

特效這兩年崛起非常之迅猛,幾乎是網頁設計領域最強大的設計趨勢之一。

原創、翻譯及轉貼的資訊都在這裡。